1970년대부터 일본이 한국에 자신들의 소위 하청기지를 두고 만화영화를 제작한 ‘공동제작 데이터베이스(자료 출처: digilander.libero.it/dottor_vaffa/asia.htm)’ 를 보면, 오랫동안 일본이 상대한 대표적인 한국의 하청 제작사들의 명단을 알 수 있다. 이는 위 도표에서 확인할 수 있다.

도표에 따르면 1970년대 일본의 도에이(동영)가 일본 아니메의 육성을 위해 거래한 국가는 한국이었고, 동경무비가 거래한 국가는 대만이었다. ‘아시아에서 일본 애니메이션 산업의 전개: 애니메이션 국제 공동제작에서 나타난 점’ 이라는 일본 칸다 외국어 대학의 논문을 살펴보면 애니메이션 제작에 있어 일본과 아시아 국가들과의 국제 공동 분업 제작 체제에 대해 다음과 같이 상세히 소개하고 있다

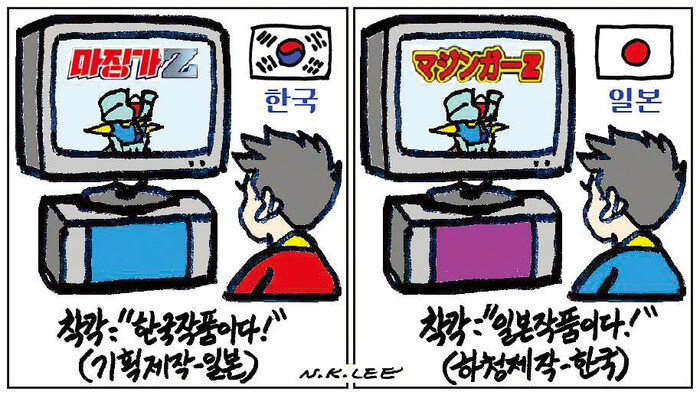

“오랫동안 대부분의 한국인들은 자신들이 매일 TV에서 보는 애니메이션이 일본제라는 점과 일본 애니메이션 제작에 한국인이 참여했었다는 것을 모르고 지내왔다. 한편, 일본인 역시 일본 애니메이션 대부분이 한국인의 손에 의해 제작된 것을 모르고 있었다. 도에이가 제작 현장으로 한국을 선정한 주요 이유는 거리가 가까웠다는 점이다. 1966년 삼성물산의 동양방송이 한국 최초로 일본 애니메이션을 제작한 것은 1965년 한일 국교 정상화 조약이 체결된 것을 계기로 이뤄진 양국 간 교류의 일환이었다.”

“한국 동양방송과 일본 제일동화의 애니메이션 제작이 1969년에 종료된 이후, 한국에 몇몇 하청회사가 설립됐다. 1960년대 후반부터 최근에 이르기까지 일본 측의 도에이 애니메이션을 중심으로 타츠노코 프로덕션, 매드 하우스, 선 라이즈와 한국 측의 대원(정욱), 교육동화(유성 웅), 코코 엔터프라이즈(전명옥), 디알무비(정정균)가 밀접한 관계를 맺고 있었다.”

“도에이는 1973년부터 외주업체로 한국의 교육동화와 벨동화를 선택했다. 이 회사들은 이미 일본 애니메이션 프로 덕션들의 하청을 마무리하고 있었다. 이후 도에이는 정욱 대표가 설립한 대원과 협력하게 됐고, 그 관계는 1988년 서울올림픽 전후까지 이어졌다. 하청 작업은 대부분 메인 프로덕션 부분이었고 동화 마무리에서 시작해 사전 제작이나 포스트 프로덕션의 원화와 촬영까지 담당하게 됐다. 이후 대원과의 관계는 서울올림픽 전후에 달라졌다. 이는 한국 사회가 서울올림픽 개최 후 경제적으로 비약적인 발전과 성장을 이루면서 경비가 일본과 비슷해졌기 때문이다.

따라서 일본의 많은 회사들이 한국을 대신할 다른 나라를 찾아야만 했다.”

“한편 우주 에이스(1965년), 마하 GoGoGo(1967년), 고아 해치(1970년), 독수리 오형제(1972년), 얏타만(2008년) 등을 제작한 요시다 타쯔오가 1962년에 설립한 회사 타츠노코 프로덕션도 한국의 유니버설 아트(정병권)와 접촉했다. 당시 유니버설 아트는 미국 하청을 위해 설비와 인원을 준비했지만 미국의 주문이 늦어지면서 곤란한 처지에 놓여 있었으며, 한국 중개인과 재일 한국인 중개인의 소개로 요시다와 몇몇 간부들이 한국에 시찰을 왔다. 당시 박정희 정권 하에 서울 충무로에 있는 유니버설 아트를 찾은 그들은 채색 작업에 매우 적합하다고 판단하고, 우선 이에 대한 하청을 시작했다. 그러나 한국 팀은 일본 일에 익숙지 않았고, 기술도 익숙하지 않아 일본에서 직원을 파견해 기술을 가르치면서 제작을 병행했다.”

“또한 사이보그 009(1968), 비밀의 아코짱(1969), 타이거 마스크(1969), 슬레이어즈(1995) 등 100편 이상의 작품을 만들어온 감독 겸 프로듀서인 타미야 타케시는 도에이 영화사의 교토 촬영소에서 조감독으로 일하고 있었다.

도에이 영화사가 자회사로 토에이 동화회사를 설립할 때다른 직원들과 함께 옮긴 인물로 그는 도에이 시절, 서울을 3회 방문해 총 1년간 생활했다. 첫 번째는 1974년 4월 1 일부터 8월 3일까지 한국의 동기동화에서 마징가 Z와 겟타로보의 제작을 위해 머물렀으며, 1975년 8월 21일부터 12월 29일까지 역시 동기동화에서 그렌다이저, 카리메로를 제작했다. 또 1978년 12월 10일부터 1979년 4월 5일 까지 교육동화에서 캡틴 퓨처를 제작했다.”

“초기에 미야자키 하야오 감독은 외주에 반대 입장을 취했 다. 그러나 2001년 센과 치히로의 행방불명 제작의 마감이 늦어져 어려움에 빠지게 되자 한국에 정식 외주를 주기로 결정한 것이다. 이때 외주업체가 1990년 11월에 설립한 한국의 디알무비(DRMovie-타오르는 불꽃이란 뜻)였 다. 디알무비는 1990년 정정균이 설립한 회사로 일본의 매드 하우스와 관계가 깊어 무사 쥬베이(극장판, 1992년), 메토로삐리스(극장 버전, 2000~01년) 등의 외주 제작에 참여하고 있었다. 따라서 매드 하우스에는 디알무비 연수생이 상주하면서 애니메이션 제작의 노하우를 배우기도 했다. 스튜디오 지브리의 센과 치히로의 행방불명의 엔딩 크레딧에는 다수의 한국인 이름이 나오는데, 미야자키 하야오 감독이 직접 서울의 디알무비를 방문해 직원들에게 감사를 표시했다고 한다.”

(참고‘ - 아시아에서 일본 애니메이션 산업의 전개: 애니메 이션 국제 공동제작에서 나타난 점’일본 칸다 외국어 대학 논문)

1963년부터 1972년까지 일본 TV애니메이션의 새 프로그램 자체 수효는 연도별로 63년-6종, 64년-3종, 65년-11 종, 66년-9종, 67년-14종, 68년-14종, 69년-17종, 70년-15종, 71년-16종, 72년-17종이었다. (자료 출처:anirepo.exblog.jp)

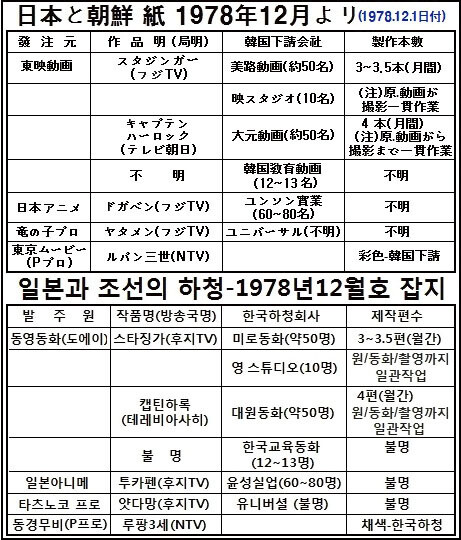

1978년 12월호 ‘일본과 조선’ 잡지에 따르면, 일본 도에 이가 후지TV를 통해 만화영화 스타징가를 한국의 미로동 화(인원 약 50명)에 하청을 줬으며, 월간 3편에서 3.5편을 제작했다. 또한 도에이는 스타징가 원화·동화·촬영 작업 하청을 영 스튜디오(인원 약 10명)에 줬으며, 대원동화(인원 약 50명)에는 아사히TV를 통해 캡틴하록의 월간 4편의 원화·동화·촬영 하청을 줬다. 또 한국 교육동화(인원약 12~13명)에도 하청을 줬다. 일본 아니메는 후지TV를 통해 투카펜의 하청을 한국의 윤성실업(인원 약 60~80 명)에 의뢰했다. 또한 일본 다츠노코 프로는 후지TV를 통해 얏다망을 한국의 유니버설 스튜디오에 하청을 줬으며, 일본 동경무비는 일본 NTV를 통해 루팡3세의 하청을 한국에 의뢰했다.

참고로 TV만화영화 시리즈(연속극)의 제작 시스템에서 매주 방영되는 만화영화 1편(에피소드)은 13주(13편/13 에피소드)를 기준으로 하며, 이것을 1쇼(show)라고 한다. 즉 1계절(시즌), 혹은 3개월 분량이다.

따라서 1년간 방영할 분량은 13편(1시즌/3개월)×4계절 (4시즌/춘하추동/12개월)=총52편(52주)이 된다.

이남국

·전 홍익대 조형대학디자인영상학부 애니메이션 전공교수

·전 월트 디즈니 & 워너 브라더스 스튜디오 감독 및 애니메이터

·국립공주대학교 영상예술대학원 게임멀티미디어학과 공학석사

·CANADA SENECA COLLEGE OF APPLIED ARTS & TECHNOLOGY

출처 : 월간 <아이러브캐릭터> 2020.11월호

출처 : <아이러브캐릭터 편집부> (master@ilovecharacter.com)

[ⓒ 아이러브캐릭터. 무단전재-재배포 금지]