“넌 꿈이 뭐야?”

직업을 가진 어른들은 종종 이렇게 묻는다. 가벼운 질문처럼 들릴 수도 있지만, 질문을 던진 이의 삶 속에서도 한때는 스스로 괴롭히고 한때는 스스로 응원하던 말이었을 것이다.

짊어질 것이 많은 소년은 그 질문 앞에서 멈춰 선다. 작품속 주인공의 친구 정원은 말한다.

“혼자 짊어지려고 하지 말고 그냥 살아.”

그 말은 친구에게 건네는 위로이면서 동시에 스스로에게 하는 말이기도 하다. 그러나 삶은 그렇게 쉽지 않다.

살다 보면 ‘엮인’삶들이 있다. 때로는 누군가의 탓이라고 말하게 되고, 때로는 모든 것이 나 때문이라고 자책한다.

하루 스물네 시간 쉼 없이 생겨나는 상처와 해결, 타협의 과정은 우리가 꿈이라는 것에 온전하게 집중하도록 좀처럼 내버려두지 않는다.

꽁꽁 싸맨 겨울, 그 위로 내리쬐는 빛. 이 영화는 제목 그 자체다. 쉽게 따뜻해질 수 없는 마음을 지닌 한 사람을 바라보며 그럼에도 어딘가에 있을 온기를 찾아가는 이야기다.

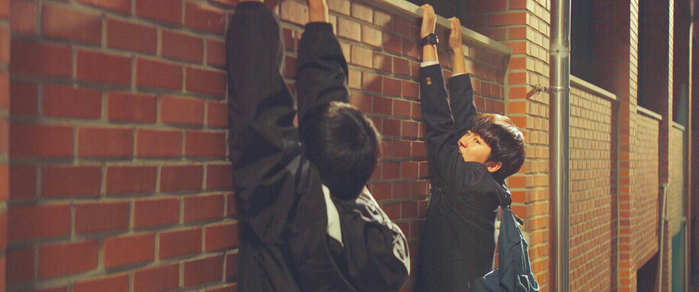

다빈은 열여덟이다. 공부를 꽤 잘 하지만 장래 희망을 선뜻 말할 만큼 여유롭지 않다. 그것에 도달하기 위한 것들이 어떻게 필요한 시대인지를 알고 있다. 아픈 동생이 있고 집안 형편은 넉넉하지 않으며 가족의 형태 또한 문제를 안고 있다.

어른이 되기에는 이른 나이지만 이미 책임의 무게를 알고 있다. 말없이 견디는 하루하루의 무게, 그리고 그 무게의 방향이 틀어지는 사건을 만나게 된다.

다빈의 유일한 안식처인 여자 친구 재은. 다빈을 배려하는 재은 또한 아슬아슬한 감정을 품고 있다.

열여덟의 끝자락에 다빈에게 하고 싶은 일이 생긴다. 해외연수 프로그램에 재은과 함께 참가하는 것. 둘만의 시간을 보내고 싶다는 단순한 소망은 도망이라기보다 잠시 안식을 찾고 돌아오기 위함이었다. 다빈은 연수 참가비를 마련하기 위해 모텔 청소 아르바이트를 시작하고 돈을 모은다.

“너, 갈 수 있어?”

이 말 한마디조차 조심스럽게 꺼내는 재은의 바람은 더욱 안쓰럽다.

그러던 어느 날, 동생의 수술에 큰돈이 필요해진다. 다빈은 어린 나이이기에 갈 수 있는 곳들, 그리고 어린 나이이기에 가고 싶지 않은 곳들로 발걸음을 옮긴다. 하지만 그곳은 그곳대로 삶의 고통과 불행이 있다. 이는 고스란히 다빈에게 전해진다.

잠시 어른이 되는 일을 유예한 한 소년의 겨울나기. 그 끝에서 그는 빛을 만날 수 있을지도 모른다. 다빈이 어깨에 짊어진 가족의 책임과 무거운 일상, 그리고 동생을 위한 선택은 그의 나이에 맞게 그려진다. 그 결과 이 영화는 쉽게 말할 수 없는 종류의 공감을 이루게 된다.

어린 나이에 겪기에는 너무 큰 사건들이지만, 영화는 극적인 비극 대신 평범한 일상이 조금씩 균형을 잃어 가는 과정을 따라간다. 그 흐름 속에서 가족의 소중함을 담담하게 풀어내며 잔잔하고 먹먹한 여운을 남긴다.

가족에 대한 애착, 그리고 세상의 전부일 수밖에 없는 친구라는 인간관계가 변형되며 생기는 변화는 자연스럽게 지금 내 주변의 사람들을 돌아보게 한다. 어렵고 힘든 말을 쉽게, 무심히 건네며 모두가 각자의 방식으로 버티고 있는 건 아닐까 하는 질문을 남긴다.

“걱정돼서 예민하게 구는 것이지? 싫어하는 게 아니야.”

너무 좋은 말의 쓰임이, 이 영화 안에서는 따스함이 아니라 변명의 도구가 된다.

이 작품에서 인상적인 건 사건보다 태도다. 해외 연수 프로그램, 참가비, 동생의 수술비 같은 갈등의 장치들은 이야기를 움직이기 위한 장치일 뿐이다. 영화가 끝까지 붙잡고 있는 것은 선택의 순간마다 드러나는 다빈의 미세한 흔들림이다.

“그게 말이 쉽지.”

이 짧은 대사는 누군가에게는 변명처럼 들릴 수 있지만, 이 영화 안에서는 현실을 너무 잘 아는 사람만이 할 수 있는 고백처럼 남는다.

“너도 네 인생 살아.”

이 말에 담긴 체념과 체온. ‘겨울의 빛’은 이런 말들이 어떤 방식으로 마음에 남는지를 집요하게 따라간다. 관객은 그 여백을 각자의 경험과 감정으로 채우게 된다.

형의 존재 또한 중요하다. 집을 떠난 형은 실패한 어른처럼 보이지만, 영화는 그를 쉽게 단정하지 않는다. 힘겹게 살아남았고 자신의 인생이 망했다고 생각하는 사람. 그리고 뒤늦게 건네는 돈. 그러나 그것은 화해라기보다 이별에 가깝다. 이 장면에서 영화는 분명히 말한다. 돈은 미안함을 대신할 수는 있어도, 시간을 되돌릴 수는 없다는 것을.

성유빈 배우의 연기는 이 영화의 중심을 단단히 붙들고 있다. 과장되지 않고 자신의 이야기를 격하게 주장하지 않는 얼굴. 감정을 밀어붙이지 않기에 오히려 더 오래 남는다.

강민주 배우 역시 마찬가지다. 이 영화의 인물들은 크게 말하지 않지만 대신 조금씩 버틴다. 강민주 배우는 성유빈 배우의 부서질 것 같은 연기를 아슬아슬하게 붙이기도 하고, 떼어내기도 하며 호흡을 맞춘다. 그것이 이 영화의 힘처럼 느껴진다.

영화 ‘겨울의 빛’은 인생의 빛을 거의 받지 못한 채 살아온 한 소년이 마주하는 현실과 성장의 무게를 섬세하게 그려내었다.

‘겨울의 빛’은 성장 영화지만 성장을 찬미하지 않는다. 어른이 된다는 일을 통과의례처럼 그리지도 않는다. 그저 잠시 어른이 되는 일을 유예한 채 겨울을 건너는 한 소년에 대한 기록이다. 그래서 이 영화의 ‘빛’은 따뜻하지 않다.

겨울의 빛은 눈부시지 않고 오히려 차갑다.

그러나 분명히 존재한다. 그 빛은 다빈이 끝내 선택한 어떤 결과가 아니라 그 선택 앞에서 끝내 무너지지 않았다는 것이다.

“너랑 나중에 누가 더 불쌍한가 싶어서.”

참 서글픈 말이다. 행복을 비교하는 것도 버거운데 불행을 비교하게 만드는 말이다. 그리고 다시 말한다.

“그냥 살아.”

그 말이 때로는 가장 어려운 동시에 가장 진실한 말이라는 것을 영화를 보고 난 뒤 되새겨 본다. 그리하여 주변을 보게 된다. 나를 이루고 있는 것들을. 그런 역할을 하는 영화라서 좋다.

이 영화가 세상에 어떤 화살을 던지고 싶냐는 것이었다. 그 말이 유독 기억에 남았던 이유는 평범한 아이가 왜 어른이 되어야 하는지 뚜렷한 이유를 말하기 어려웠기 때문이다.

아이들은 항상 세상 속에 있었다. 하지만 내가 느끼는 지금의 세상은 과거에 느꼈던 것보다 훨씬 각박하고 병든 곳이다. 아이가 어른이 된다는 지극히 자연스러운 과정이 특별해 보이는 이상한 시대다. 나는 특별하지 않은 성장에 어떤 이유와 차별점을 덧붙이기보다, 그것이 멈추어지지 않게끔 믿어주고 응원하는 누군가가 있었으면 좋겠다는 바람을 담고자 하였다.

조현서 감독

안재훈 감독

<소중한 날의 꿈>, <아가미>와 한국 단편 문학을 애니메이션으로 만든 <메일꽃·운수 좋은 날 그리고 봄봄>, <소나기>, <무녀도>를 개봉했다. 현재 장편 애니메이션 <영웅본색2>, <시작하는 나의 세계> 연출을 맡고 있다.

[ⓒ 아이러브캐릭터. 무단전재-재배포 금지]